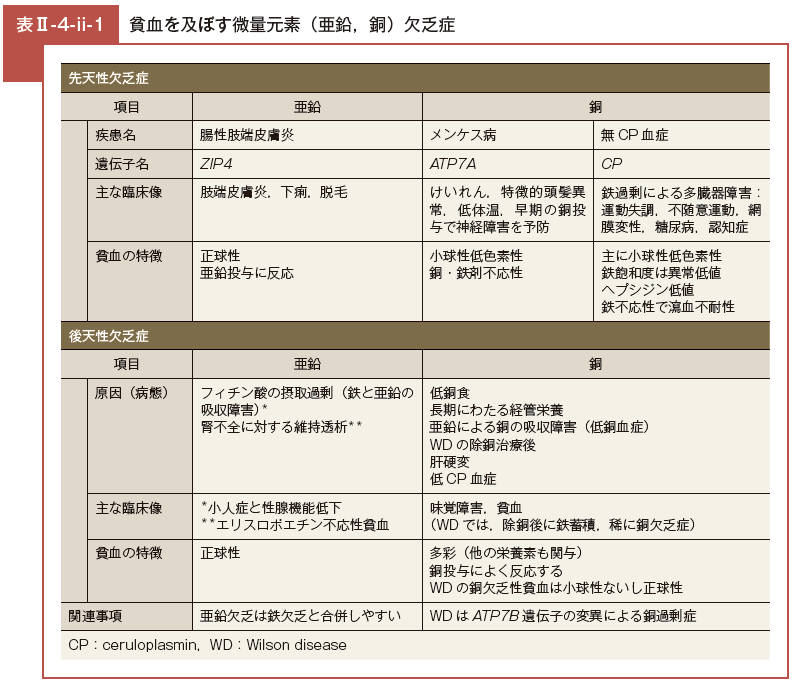

ⅱ. 亜鉛と銅の欠乏に伴う貧血

はじめに

亜鉛は,亜鉛トランスポーター(ZIP,ZnT)の同定とその機能解析から,免疫能,抗炎症作用,抗酸化作用など広く生体機能の維持に関与していることが明らかにされた1)。

食事中の含有量や,腸管での吸収などその摂取過程が鉄と多くの共通点を有するため,亜鉛が欠乏することにより鉄欠乏性貧血を合併することもある。

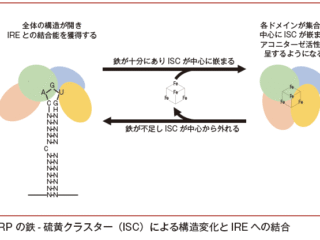

またセルロプラスミン(Ceruloplasmin: CP)は,フェロキシダーゼ活性を持つ銅含有酵素であり,細胞質から輸送された第一鉄(Fe2+)を第二鉄(Fe3+)に酸化し,トランスフェリンへの移行を仲介している。よって,銅の欠乏により鉄の移動・利用が障害される2)。

また,経口亜鉛製剤はウィルソン病(Wilson disease: WD)の第一選択薬になったが,腸管での吸収過程で亜鉛は銅と拮抗するため同剤の長期投与によって銅欠乏を引き起こし,二次的に鉄利用障害による貧血をもたらすことも知られている。

したがって,亜鉛欠乏症と銅欠乏症の臨床像の一端である貧血には鉄欠乏性貧血との共通点が多い。

よってこの鉄欠乏,利用障害に至った根本的な原因を慎重に検討し,鑑別することはその治療法を選択するために非常に重要である。

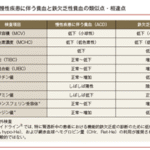

本項では,亜鉛,銅,CP の欠乏症の病態を,先天性と後天性に分け,鉄と微量元素欠乏症による貧血との関連について述べる(表Ⅱ-4-ii-1)。

亜鉛欠乏

亜鉛の血中濃度:

正常値 80 〜 130μg/dL,亜鉛欠乏症の診断基準では 60μg/dL 未満

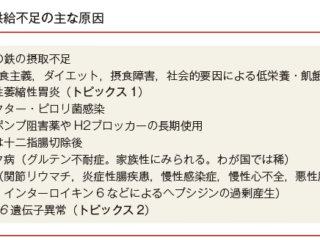

欠乏症の原因:

先天性には,腸性肢端皮膚炎があり,後天性には

①摂取不足(摂取する亜鉛の量が絶対的に足りない),

②吸収不全(食事等により摂取した亜鉛が吸収されない),

③需要増大(必要とされる亜鉛量が多くなっているのに摂取量が足りない),

④排泄増加(便,汗等から過剰に排泄される)がある。

亜鉛は十二指腸と空腸で吸収され,吸収率は20〜40%程度であり,吸収された亜鉛は血中に入りアルブミンあるいはα2 ミクログロブリンと結合して全身の臓器に運ばれる。

亜鉛排泄の大部分は膵液中への分泌を介した糞便中が主であり,尿中への排泄は極めて少ない。

先天性の亜鉛欠乏症である腸性肢端皮膚炎は, ZIP4 遺伝子による常染色体劣性遺伝性疾患であり,腸管での亜鉛吸収不全が起こり,口回りや肛門周囲,手足の指先などを中心に皮膚炎が生じる。

また,皮膚症状以外では慢性的な下痢や脱毛などを呈する。

後天性の亜鉛欠乏症は,食物ないし経管による補給低下による摂取不足や便,汗や尿中への排泄増加などにより発生する。

また,亜鉛は腸管で鉄と同じ吸収阻害を受け,銅とは競合的吸収阻害を受ける。種子,米ぬかや小麦などの穀類,豆類などの食物由来の食品に多く含まれるフィチン酸は,亜鉛と非水溶性の複合体を作ることにより亜鉛の吸収を阻害する。

このフィチン酸を含むパンを常食とするオアシスの男性住民に鉄欠乏を合併した亜鉛欠乏症が見出された3)。

その貧血自体は軽度であったが,特異的な小人症と性腺機能低下は主に亜鉛欠乏によるものとされた。

そのほかに,低出生体重児,妊婦,高齢者は亜鉛欠乏になりやすく,また慢性肝障害,短腸症候群,糖尿病,慢性腎疾患等の疾患やキレート作用を有する薬剤の長期服用,亜鉛補充が不十分な静脈栄養・経管栄養も亜鉛欠乏の要因となる。

透析中の慢性腎不全では,亜鉛欠乏に対する補充治療の有効な症例が報告された4)。

一方,味覚障害や褥瘡治療に対して亜鉛を長期大量に経口投与すると銅の腸管吸収阻害を招来し,銅欠乏による二次的な鉄利用障害性の貧血をきたすので注意が必要である。

page:33-35

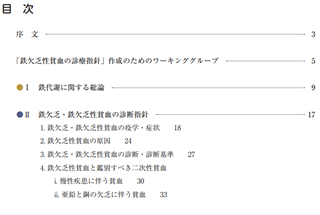

目次ページへ

「鉄欠乏性貧血の診療指針」の記事に関する転載、商用利用についてはこちらのリンクをご確認ください