領域別鉄剤使用法>ⅳ.小児科(1)

小児の鉄欠乏と鉄剤使用,早産児から思春期まで

小児においては,乳児期と思春期の体が大きくなる時期に鉄欠乏となることが知られている。

また,低出生体重児にも貧血があらわれることはよく知られており,早産児(周産期)貧血と呼ばれる。

早産児貧血1)

早産児貧血は,生後 4 〜 8 週に出現する早期と,生後 16 週以降に発現する晩期(後期)に分けられ,早期はエリスロポエチンの産生減少,赤血球寿命の短縮,生後早期の出血や採血による失血が原因と考えられる。

一方の晩期貧血の要因の多くは鉄欠乏による。

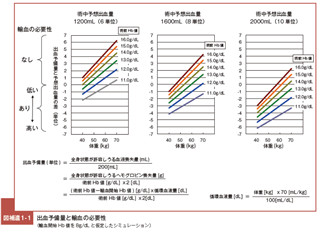

未熟児貧血の治療は,遺伝子組み換えエリスロポエチンの投与のほかに輸血および鉄剤投与が行われる。

鉄欠乏性貧血の発症リスクの高い早産児の鉄貯蔵量を,正期産児に近づけることを目的に,2003 年に『早産児に対する鉄剤投与のガイドライン』2)が作成された。

さらに 2017 年には,『新生児に対する鉄剤投与ガイドライン 2017』3)に改訂され,C 推奨ながら下記が記載されている。

- 早産児に対しては,栄養法に関わらず,新生児期に経口鉄剤投与を行うことが望ましい。

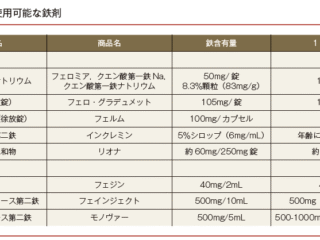

- 新生児に対しては,経腸栄養が 100mL/kg/ 日を超えた時点で,経口鉄剤(例:インクレミンⓇシロップ) を, 標準的な用量(2 〜 3mg/kg/ 日,最大 6mg/kg/ 日)での投与が提案される。

- 輸血歴のある新生児に対しては,経口鉄剤投与を行ってもよい。

- 輸血歴のある新生児に対しては,総輸血量および鉄貯蔵量を評価しながら,経口鉄剤投与を行うことが奨められる。

- エリスロポエチン製剤投与中で,未熟児貧血のリスクのある新生児に対しては,経口鉄剤投与を行うことが奨められる。

- エリスロポエチン製剤投与中の新生児に対しては,鉄貯蔵量を評価しながら経口鉄剤を投与する必要がある。特にエリスロポエチン製剤投与後期には鉄欠乏に注意する。

乳児貧血

乳児期に貧血を合併することはしばしばあり,症状がなくても他の目的にて採血した際に判明することも多い。

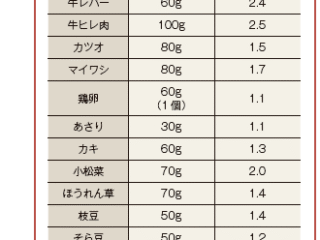

鉄の含有量は, 母乳で 0.04mg/100mLに対して粉ミルクでは 0.78 〜 0.99mg/100mL であるものの,母乳中の鉄は効率よく吸収するのに対して粉ミルクの鉄は吸収されにくいとされる。

このため,鉄欠乏性貧血は母乳で育てた子には多くないとされるが,離乳後期(生後 9 〜 11 カ月)以降に鉄分が不足することが知られている。

また,大量に牛乳を摂取すると,牛乳に含有する鉄分が少ないことに加え食欲が満たされ離乳食からの鉄分摂取量が減ってしまうことから鉄欠乏性貧血になりやすいことも知られている。

どの程度の貧血で鉄剤を投与するかは微妙であるが,ヘモグロビン 10g/dL を基準としていることが多い。

ヘモグロビンが 10.5g/dL 以下が 3 カ月以上続くと精神および運動発達が阻害されるという意見もあるが,医学的に証明されているのか微妙である。

治療薬としては,インクレミンⓇシロップもしくはフェロミアⓇ顆粒が,この年齢において使うことのできる製剤である。量としては 2 〜 3mg/kg/day(最高量 6mg/kg/day)と考えられる。

また,この時期の貧血で鉄剤に反応しない場合には,先天性の貧血を考えるべきである。

特に日本人においてサラセミアは軽症であり,鉄剤に反応しない小球性低色素性貧血として見つかることが多いことを考慮すべきである。

その際に Mentzer index〔MCV(fL)/RBC(×106/μL)〕が有用とされ,13 未満の場合にはサラセミアが,13 以上の場合には鉄欠乏性貧血が疑われる。