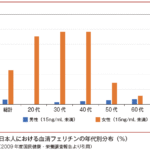

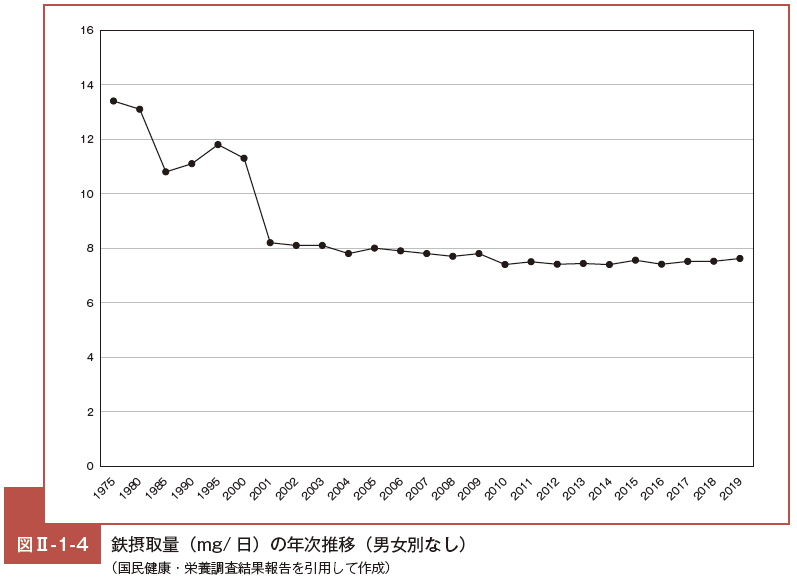

わが国で鉄欠乏の頻度が高い原因の一つとして,日本人の食生活の変化が考えられる。図Ⅱ-1-4に日本人の1日あたりの鉄摂取量の年次推移を示す。

1975年には鉄摂取量が13.4mg/日であったのが,2001年には8.2mg/日に激減している。その後,2012 年まで漸減し 7.4mg/ 日にまで減少している。

このことは,食品製造に使用する機器が鉄製からステンレス製に変わったことなどを含めた様々な要因の結果,日本食品標準成分表の改訂に伴い食品中の鉄含量が引き下げられた結果を見ている可能性と,実際の鉄摂取量の低下の可能性が考えられる。

わが国において,上述したごとく1996〜2003年まで女性の貧血の頻度が漸増した一因の可能性がある。しかしながら,最近,貧血の頻度が改善傾向にあるのはどうしてだろうか。

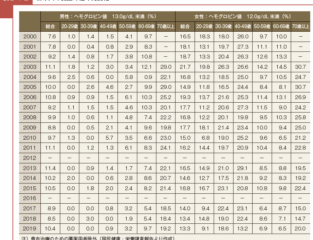

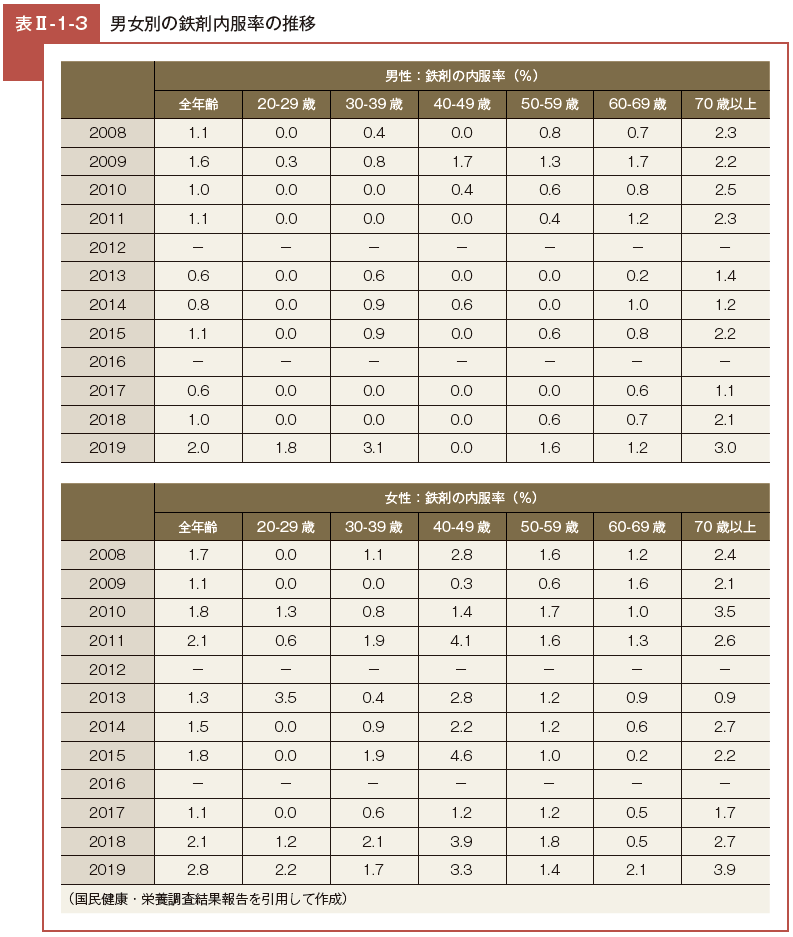

表Ⅱ-1-3に 2008 〜 2019 年の鉄剤内服率の推移を示す。

男性では鉄剤内服率の大きな変化はないが,2019年度の鉄剤内服率は高値を示していた。また,女性では全年齢層において鉄剤の内服率が増加している傾向がみられる。

このことから,成人女性での鉄欠乏に対する意識向上の結果,2003 年以降の貧血頻度の改善がもたらされた可能性が推察される。さらに最近,30〜40 歳台女性の鉄剤内服率も増加しているように見える。

このことが,わが国における 40 歳台女性の貧血の頻度が低下してきたことの一因かもしれない。今後もわが国に見合った継続的な鉄欠乏の女性に対する対策が必要と考えられる。