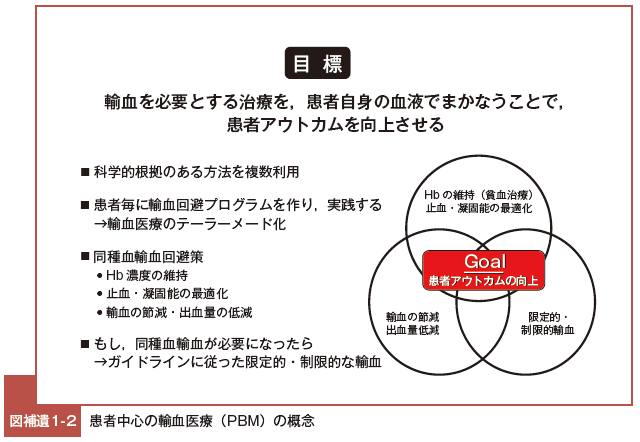

患者中心の輸血医療(Patient Blood Management: PBM)

PBM とは,輸血が必要な治療を患者自身の血液でまかなうことで,患者アウトカムを向上させる取り組みである(図補遺1-2)6)。

そのためには,患者毎に科学的根拠のある方法を複数組み合わせた同種血輸血回避プログラムを作り実践する必要がある。

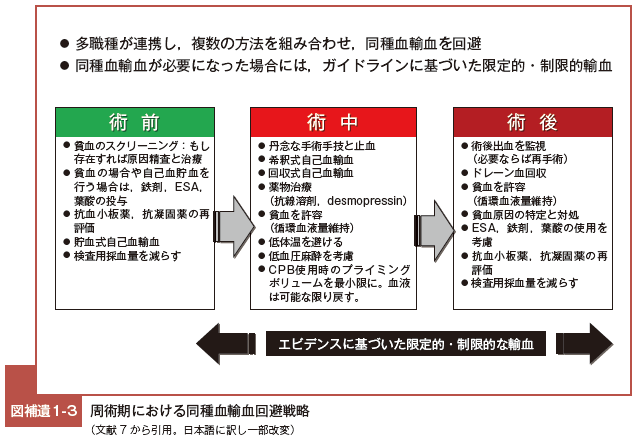

周術期(術前・術中・術後)を患者自身の血液でまかなうためには,外科医だけではなく周術期に関わる全職種,すなわち麻酔科医,輸血医,血液内科医などの医師,臨床検査技師,看護師,臨床工学技士,薬剤師,事務職などを含めた多分野・多職種の医療従事者がチームを作って,患者毎に輸血回避プログラムを立て,実践することが求められる(図補遺 1-3)7)。

術前の対策としては,赤血球量(Hb 量)を増やすことと,術中の止血が困難にならないように止血凝固能が最大限に発揮できる状態をつくることが重要である。

術中は,繊細な手術手技によるきめ細やかな止血処置と麻酔管理の工夫などにより出血量を減少させることや,希釈式自己血輸血や回収式自己血輸血を用いることが重要である。

術後においては,ドレーン血の回収,検査用採血量の低減,鉄剤の投与などで,同種血輸血を回避するように努める。

もし,どうしても輸血が必要と判断された場合には,ガイドラインに沿った限定的・制限的な輸血にとどめることを意識する。

PBM における術前貧血対策

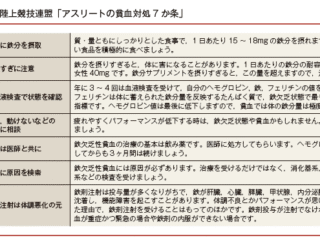

術前に貧血がある患者は少なくなく,そのほとんどは鉄欠乏性貧血である。

これらの患者の貧血を術前に改善することができれば,同種血輸血を回避できる確率は高まる。

Goodnough らは,手術予定日の約 4 週間前に術前患者の貧血スクリーニングを行い,貧血を認めた場合にはその原因精査と治療の必要性を提唱した8)9)。

術前貧血の原因として,癌や化学療法によるもの,慢性腎臓病(chronic kidney disease: CKD),炎症性腸疾患,女性であることなどが挙げられる。

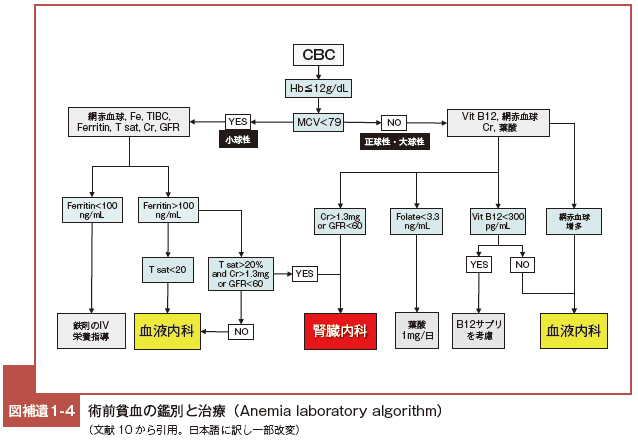

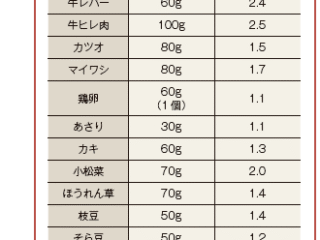

貧血の原因により,鉄剤,葉酸,ビタミン B12 や ESAなどを用いて治療を行う。

術前貧血の多くは鉄欠乏性貧血で,その治療の基本は経口もしくは静注による鉄剤投与である。

経口鉄剤では鉄欠乏性貧血の短期間での改善が不十分なことがあるため,鉄過剰症に注意しながら静注鉄剤の使用を考慮する。

欧米では術前貧血に対する ESA の使用が認可されているため,鉄剤に反応しない場合などには ESA を用いて体内の赤血球量を増加させることが可能である。

しかし,わが国では術前貧血の改善目的に ESA を用いることができないため,ESA を用いる必要がある場合には鉄欠乏性貧血の治療を継続しながら,保険適用で ESA を使用できる 800mL 以上の自己血貯血の導入を考慮し,術前に赤血球の増量を図る。貧血の原因が CKD によるもの(腎性貧血)で eGFR 60 未満であれば,自己血貯血の有無にかかわらず,術前の貧血治療にESA を用いることができる。

欧米ではPBMの浸透に連れ,術前貧血に対する検査治療のアルゴリズムが運用されており(図補遺1-4),術前貧血管理により心臓外科手術患者のアウトカム向上が報告されている10)11)。