診断

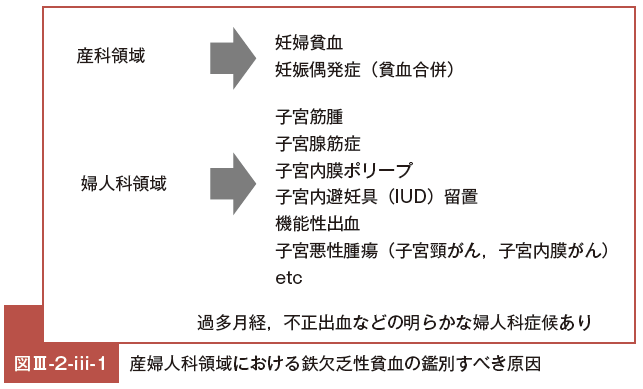

貧血の診断は常に鉄芽球性貧血,急性出血,再生不良性貧血,溶血性貧血,白血病,巨赤芽球性貧血など偶発症として遭遇する貧血症の鑑別を念頭に置いて対応する必要がある(図Ⅲ-2-iii-1)。

Hb 値とともに白血球数,血小板値にも注意を払う。

血小板減少をよく伴い貧血症を示すものには骨髄異形成症候群(MDS)もあり特発性血小板減少症との鑑別を要する。

再生不良性貧血と並んで妊娠中増悪しやすいため,これら貧血症を念頭に鑑別診断を行い,安易に鉄欠乏性貧血と診断すべきでない。

妊娠していない婦人科疾患を背景とした貧血および妊娠 9 週未満の妊娠初期においては血液の希釈が軽度であるため,Hb 値 11g/dL 未満および / またはヘマトクリット(Ht)値 33% 未満を貧血とする意見が一般的である。

なお,世界保健機関(WHO)の基準では Hb 濃度が,成人男子は 13.0g/dL 未満,成人女子や小児は 12.0g/dL 未満,高齢者では男女とも 11.0g/dL 未満と定義している。

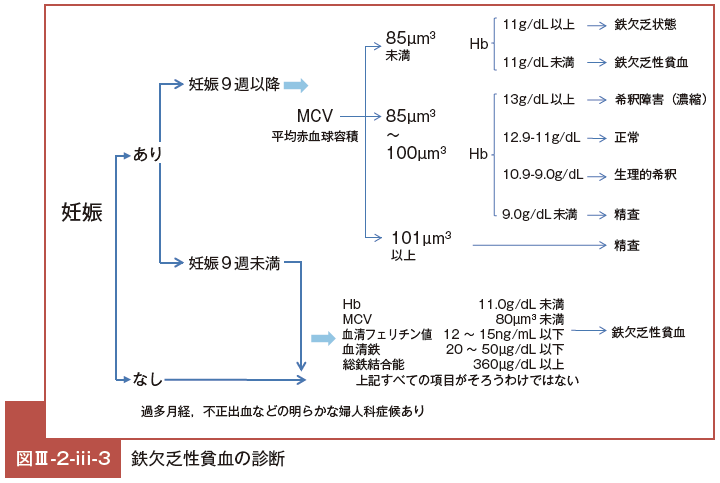

非妊娠女性もしくは妊娠 9 週未満女性における鉄欠乏性貧血の検査所見を図Ⅲ-2-iii-3 に示す。

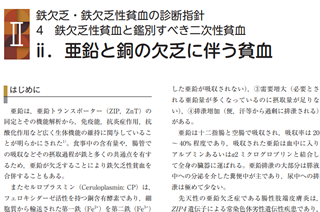

特に鉄欠乏性貧血と二次性貧血における鉄の動態を比較すると,血清鉄はどちらも減少するが総鉄結合能(TIBC)は前者で増加するのに対し,後者で低下する。血清フェリチン値は前者で低下するが,後者では不変か上昇する。

婦人科疾患の有無の診断には内診,理学的診断とともに超音波診断などの画像診断が有力である。

また,過多月経の診断は詳細な問診が重要であるが,自覚的,他覚的に判断するのが困難な場合もあり,血液検査により確認することが重要である。

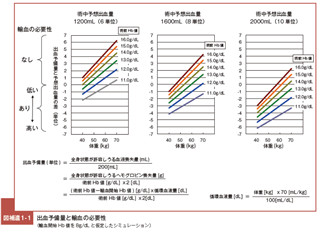

妊娠 9 週以降では図Ⅲ-2-iii-3(上画像) のような診断管理が提案される。

1991 年の日本産婦人科学会栄養問題委員会では妊娠に起因する貧血で Hb 値 11g/dL未満および / または Ht 値 33% 未満のものをいい,小球性低色素性であり,血清鉄低下,総鉄結合能上昇などの鉄欠乏が確認できるものを妊娠性鉄欠乏性貧血としている4)。

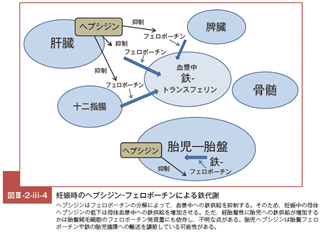

妊娠中は増加した赤血球に貯蔵された鉄があるため,非妊時と比較してフェリチン値(貯蔵鉄)の低下をもって鉄欠乏性貧血とは必ずしも診断できないが,妊娠中期以降は胎児胎盤の鉄需要の高まりのため,鉄欠乏性貧血を伴いやすい。

血清フェリチン値が 12 〜 15ng/mL 以下では貯蔵鉄の減少も伴っていると推測される。

ただ,妊娠合併症である悪阻や妊娠高血圧症候群などの見かけ上の血液濃縮を伴う病態もあり,病態の改善とともに貧血が顕在化する場合もある。

妊娠時の貧血の管理には,妊娠に伴う生理的変化と関連する病態生理を理解する必要がある。