1 貯血式自己血輸血における自己血貯血

はじめに

自己血を用いる輸血法として,手術前に自己血を貯血し術中・術後に返血する貯血式自己血輸血(preoperative autologous blood donation: PABD),麻酔導入後に 800 〜 1200mL の自己血を採取し採血量の 1.5 倍程度の晶質液を補充,手術終了前後に返血する希釈式自己血輸血(acute normovolemic hemodilution: ANH),術野に出血した血液や術後ドレーンから排出された血液を回収して,洗浄後に血管内に戻す回収式自己血輸血(blood salvage)の 3 つの方法がある。

自己血貯血は PABD を行う際に行われ,輸血が予測される手術において手術前に患者自身の血液(自己血)を採取・保管することを指している。

PABD のメリットとして,

①同種血輸血による感染症伝播や同種免疫による有害事象を阻止する効果,

②患者に対して病気と闘う意欲をもたせる効果,

③外科医に対して手術による出血を低減させ血液製剤の適正使用に対する意識を向上させる効果などが挙げられる1)2)。

しかし,PABD では手術前の限られた期間内に採血し貯血する必要があり,それに伴い患者のヘモグロビン(hemoglobin: Hb)値は,採血毎に低下する。

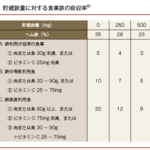

PABD を成功させるためには,採血で減少した Hb 値を短期間に回復させるため,鉄剤の投与とともに,しばしば赤血球造血刺激因子製剤(erythropoiesis stimulating agents: ESA)を用いる造血治療が必要になる。

PABD の適応と禁忌

PABD は,循環血液量の 15% 以上の出血が予想され術中に輸血を行う可能性が高く,患者が自己血輸血の利点・問題点などを理解し,実施に関してのインフォームドコンセントが得られている場合に適応となる。

また,稀な血液型や不規則抗体があり適合血の入手が難しい場合にも適応となる。

①全般的な PABD の適応と禁忌

一般社団法人日本自己血輸血・周術期輸血学会が公表している『貯血式自己血輸血実施指針(2020)』3)では,PABD の適応を“輸血を必要とする予定手術全般”としている。

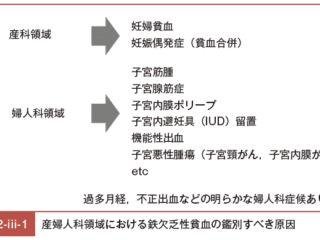

具体的には,整形外科手術(人工関節置換術や脊椎手術など),産婦人科手術,心臓血管手術(開心術など),外科手術(大腸切除や肝臓切除など),脳外科手術(未破裂脳動脈瘤や脳腫瘍),泌尿器科,形成外科,歯科口腔外科手術などが挙げられている。

PABD のためには自己血貯血のための採血が必要になるが,採血による有害事象発生を防ぐため,採血の禁忌として,

①治療が必要な皮膚疾患・感染創・熱傷のある者,1 カ月以内の重症の下痢発症者,抜歯後 3 日以内の者など菌血症の恐れのある細菌感染者,

②不安定狭心症・中等度以上の大動脈弁狭窄症(aortic stenosis: AS)・NYHA(New York Heart Association)Ⅳ度などの心疾患患者,

③ ASA(American Society of Anesthesiologists)Ⅳ度やⅤ度の身体状況の患者が挙げられている。

同種血輸血においては肝炎等のウイルス感染者の血液は感染伝播のリスクがあるため用いられないが,PABD を含む自己血輸血においては制限はない。

ただし,取り違え輸血などの可能性があるため,適切な保管管理体制の下で,施設内の輸血療法委員会あるいは倫理委員会の判断に従い実施する。

PABD の場合は,日本赤十字社が行っている献血とは異なり,採血に関する年齢制限は特に決められていない。高齢者では併存疾患に,若年者では血管迷走神経反射に注意する。

貯血前の Hb 値は 11.0g/dL以上を原則とするが,それ未満の場合には 1 回採血量を減らすなど注意を払うことで貯血は可能である。

②患者サイドからみた PABD の適応

『輸血療法の実施に関する指針』4)には,輸血の説明と同意に必要な 8 項目が示されており,輸血療法の必要性,輸血に伴うリスクなどとともに自己血輸血の選択肢を提示することが明記されている。

患者サイドでは,自己血輸血に関する説明を十分に理解したうえで,その実施に同意することが必須で,特に PABD においては,術前貯血のための通院や貯血による Hb 値低下に対する治療に協力的であることが適応の最も重要な点である。

医学的には,複数の不規則抗体を保有する患者や稀な血液型の患者も PABD の適応となる。

社会的には,何らかの事由により同種血輸血を拒否する患者も PABD の適応となることがある。

③出血予備量からみた PABD の適応

手術予定患者に PABD を用いるか否かの判断には,当該手術における予想出血量と,個々の患者の全身状態が許容できる血液喪失量(出血予備量)の2 つの因子の把握が必要である5)。

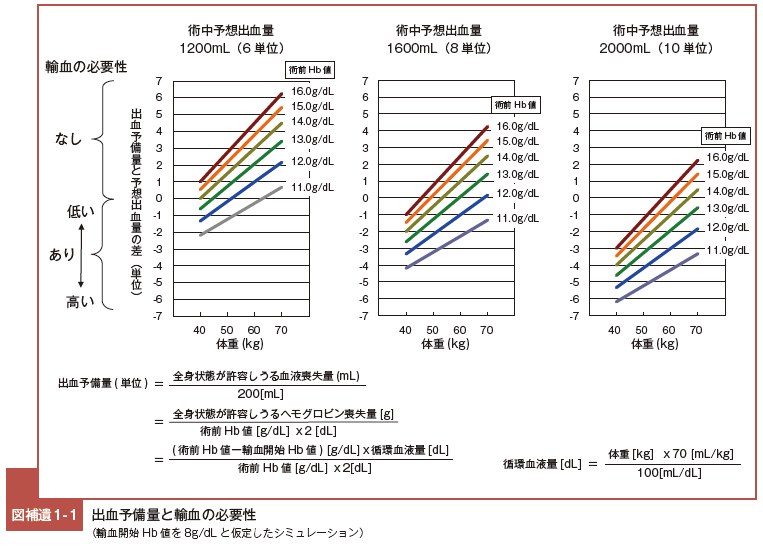

出血予備量は,患者の術前 Hb 値から輸血を開始する Hb 値(全身状態が許容しうる Hb 値)を引いた値と,患者の循環血液量から計算して求めることができる。

循環血液量は,〔体重(kg)× 70mL〕として概算できるので,術前 Hb 値と輸血開始Hb 値,患者体重がわかれば出血予備量を推測できる。

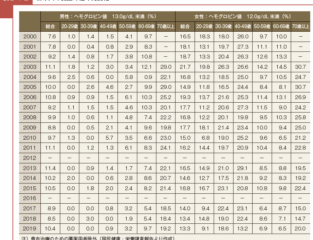

図補遺1-1 は,予想される術中出血量別に,術前 Hb 値と輸血の必要性を,輸血開始 Hb 値を 8g/dL とした場合のシミュレーションである。

出血予備量と術中予想出血量の差がマイナスで,その絶対値が大きいほど輸血の必要性が高くなり,その差がプラスの場合には輸血は不要である。

このシミュレーションの結果から,予想出血量が多いほど輸血の必要性は高くなること,予想出血量が同じ場合には,術前 Hb値が低く,体重が軽いほど輸血の必要性は高くなることが理解できる。

これらの条件と患者の全身状態や依存疾患を勘案して,PABD の適応を決定する。