3. 鉄欠乏・鉄欠乏性貧血の診断・診断基準

鉄欠乏・鉄欠乏性貧血の診断基準

貧血とは,赤血球に含まれるヘモグロビン濃度が基準値以下(成人男性で 13g/dL,成人女性で 12g/ dL 未満に低下した状態である1)。

貧血は様々な成因により認められるが,このうちヘモグロビン合成に必須の鉄が不足することに起因する貧血を鉄欠乏性貧血と診断する。

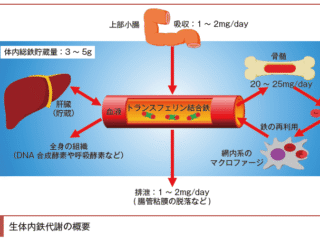

何らかの原因で鉄欠乏状態が続くとまず貯蔵鉄が減少し,次いで血清鉄,最後にヘモグロビン鉄が減少し貧血が明らかとなる。

したがって,貧血に至る前の「潜在性鉄欠乏」状態を経て,さらに鉄欠乏が進むと鉄欠乏性貧血の発症に至ることになる。

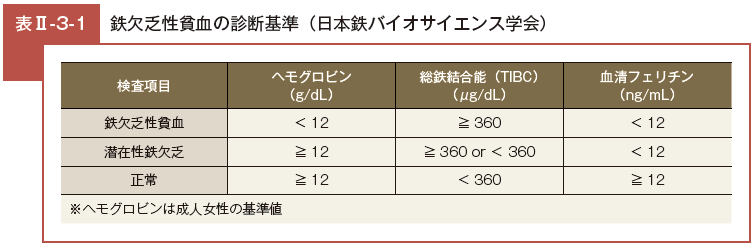

表Ⅱ-3-1 に示すように,日本鉄バイオサイエンス学会は,鉄欠乏性貧血の診断基準として,貧血あり,総鉄結合能(total iron binding capacity: TIBC)360μg/dL 以上, 血清フェリチン値 12ng/ mL 未満を,潜在性鉄欠乏の診断基準は貧血なし,血清フェリチン値 12ng/mL 未満を挙げている2)。

実際に成長期の年齢層では,鉄の需要が亢進することから高率に鉄欠乏状態にあるものの,貧血に至る比率は高くなく,潜在性鉄欠乏に留まっている。

一方,閉経前の成人女性は,月経により定期的に鉄を喪失することから,高頻度で鉄欠乏状態となり,潜在性鉄欠乏に留まらず高率に鉄欠乏性貧血を発症する。

鉄欠乏・鉄欠乏性貧血の診断のための検査

鉄欠乏性貧血の診断には,ヘモグロビン値だけでなく生体内の鉄動態の把握が重要である。

貧血診断の指標としては,ヘモグロビンおよび赤血球指標を測定する。

また,貯蔵鉄欠乏の診断指標として最も重要なのは血清フェリチン値である3)4)。

さらに, TIBC は血清フェリチンに次いで特異性が高く,補助診断指標として用いられる3)5)。

他の指標として,トランスフェリン飽和率 %[(血清鉄/TIBC)×100](transferrin saturation: TSAT)も有用である。

以下に,鉄欠乏・鉄欠乏性貧血の診断のための各検査項目について解説する。

1.ヘモグロビン・赤血球指標

鉄欠乏の状況を知る前に,貧血の程度を知る必要がある。

貧血はヘモグロビンまたはヘマトクリット値で判断するが,ヘモグロビン値を用いるのが一般的である。

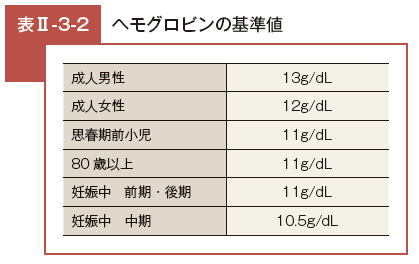

前述のように,ヘモグロビンの正常値は成人男性 13g/dL 以上,成人女性 12g/dL 以上とする1)。

ただし,年齢や妊娠の有無などによって基準値は若干異なり,思春期前小児および 80 歳以上では男女とも 11g/dL 以上,妊娠前期と後期で 11g/ dL 以上,中期で 10.5g/dL 以上とする(表Ⅱ-3-2)。

平 均 赤 血 球 容 積(mean corpuscular volume: MCV),平均赤血球ヘモグロビン量(mean corpuscular hemoglobin: MCH),平均赤血球ヘモグロビン濃度(mean corpuscular hemoglobin concentration: MCHC)の赤血球指標は,貧血が小球性・正球性・大球性であるか,あるいは低色素性・正色素性・高色素性であるかの判別に用いられる。

本指標は,貧血の鑑別診断を行う上で有用であり,鉄欠乏性貧血では小球性低色素性貧血を呈する。

一方,小球性貧血を呈するものの,鉄欠乏性貧血の基準(表Ⅱ-3-1 上画像1)に合致しない場合は,多くは慢性疾患に伴う貧血が考えられるが,ヘモグロビン異常症(サラセミアなど),先天性鉄芽球性貧血などの稀な貧血の場合もある(「慢性疾患に伴う貧血」については他項参照)。

また,大球性貧血の代表であるビタミン B12 欠乏や肝障害の存在により,鉄欠乏性貧血であっても相殺されて小球性を呈さないこともあり注意が必要である。

2.血清フェリチン

フェリチンは高分子量の鉄を含む蛋白質で,ヘモジデリンとともに体内における鉄貯蔵蛋白質として知られている。

血清中にわずかに存在する血清フェリチンは,貯蔵鉄量の指標として有用であるが6),その正常域はおよそ 25 〜 250ng/mL と比較的幅広く,かつ思春期〜中年では男性が女性より高い。

上述のように,体内の貯蔵鉄量と血清フェリチン値はよく相関すると考えられており,貯蔵鉄欠乏の診断指標として最も重要である。

しかしながら,血清フェリチンは悪性腫瘍,肝障害,感染症,炎症などの存在下では貯蔵鉄量とは無関係に上昇するため,血清フェリチンが正常範囲であっても鉄欠乏が除外できない。

日本鉄バイオサイエンス学会では,血清フェリチン値に基づく鉄欠乏の基準として 12ng/mL 未満と定めた(表Ⅱ-3-1)。

この基準はガイドラインにより若干の違いがあり,世界保健機関(WHO)では, 5 歳未満の小児では血清フェリチン 12ng/mL 未満を,5 歳以上の小児・青少年・成人では 15ng/mL未満を鉄欠乏の基準としている7)。

一方,血清フェリチン 30ng/mL 未満を鉄欠乏の基準とする報告もある8)9)。

ある報告によると,鉄欠乏の診断において血清フェリチン値のカットオフ値を 12ng/mL 未満とした場合,感度 25%,特異度 98% であるのに対し,30ng/mL 未満をカットオフ値とした場合は,感度が 92% と改善する一方で,特異度は 98% のままであった8)。

しかし別の報告によると,血清フェリチン値のカットオフ値を 15ng/mL 未満とした場合,感度 75%,特異度 98% であるのに対し,30ng/ mL 未満をカットオフ値とした場合は,感度が 93%と改善する一方で,特異度は 75% と低下した10)。

鉄欠乏の診断における血清フェリチンの基準値に関しては,今後の更なる検討が望まれる。

3.血清鉄

生体内には約 3000 〜 5000mg の鉄が存在するが,そのほとんどは赤血球,肝臓,筋肉,貪食細胞に存在している。血清中の鉄はこのうち約 4mg であり,鉄を運搬する蛋白質である血清トランスフェリンと結合して存在している。

血清鉄は日内変動があり,通常は朝に高く夜に低い値を呈する。

また,鉄欠乏性貧血では血清鉄値は低下するが,慢性疾患に伴う貧血でも低下するので,鉄欠乏の診断には特異性が低い(「慢性疾患に伴う貧血」については他項参照)。