CKD 患者における鉄関連因子と生活の質・生命予後との関連

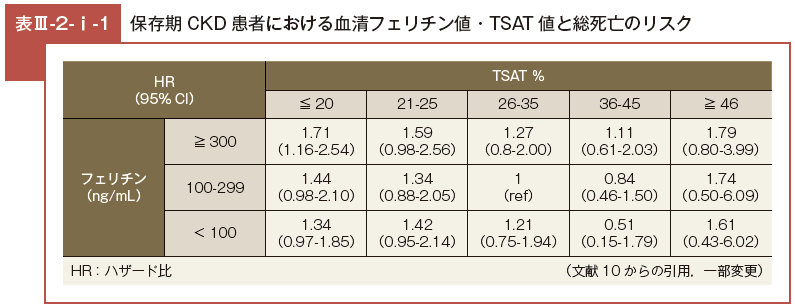

先述の保存期 CKD 患者を対象とした観察研究では10),低 TSAT 値(15% 未満)を示す CKD 患者では心血管系合併症死亡や総死亡のリスクが高いことが示されている。

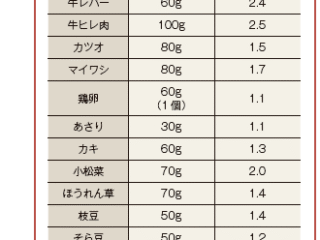

一方で, 血清フェリチン値と TSAT 値を組み合わせた検討では,鉄過剰を伴う患者群(フェリチン≧300ng/mL かつ TSAT≧46%,および,フェリチン100-299ng/mLかつTSAT≧46%)と,機能性鉄欠乏(フェリチン≧ 300ng/mL かつ TSAT ≦ 20%)を伴う患者群の総死亡のリスクが最も高いことが示されている(表Ⅲ-2-i-1)。

また, 2,513 人の CKD 患者を対象に行った調査では11), kidney disease quality of life(KDQOL)-36 で評価した身体的スコア(physical component summary: PCS) は, 血清フェリチン値 50-299ng/mL かつ TSAT 20-30% の患者と比較すると,絶対的鉄欠乏(血清フェリチン値 50ng/mL 以下かつ TSAT 20%未満)と機能性鉄欠乏(血清フェリチン 300ng/mL以上かつ TSAT 20% 未満)の患者群で有意に低値を示していた。

これらの結果から,生命予後を考慮すると CKD 患者は鉄過剰と機能性鉄欠乏を避け,生活活動性を考慮すると絶対的鉄欠乏と機能性鉄欠乏を避けるのが望ましいことが推測される。

CKD 患者における高用量鉄補充の功罪

近年,心不全を伴う患者への静注鉄剤の有効性に関連した報告が続いている。

鉄欠乏(血清フェリチン 100ng/mL 未満,または血清フェリチン 100-300 ng/mL かつ TSAT 20% 未満)を伴う心不全患者を対象に,4 週間毎にカルボキシマルトース第二鉄 200mg を 24 週間静注投与した群とプラセボ群との比較では,静注鉄剤投与群において心不全関連症状の改善が得られたと報告されている12)。

一方で,同様の鉄欠乏を伴う心不全患者を対象に経口鉄剤(iron polysaccharide 150mg × 2 回 / 日)投与群とプラセボ群を比較した検討では,経口鉄補充では心不全症状の改善効果が得られていない13)。

これらの結果から,高用量の静注鉄剤投与のみが,心不全の症状改善につながる可能性が示唆される。

CKD 患者の中には心血管系合併症を伴う患者も多く存在するため,高用量静注鉄剤投与の有効性や安全性に関しては長年議論されてきた。

2,141 人の血液透析患者を対象とした多施設ランダム化比較試験では14), 対象患者を高用量静注鉄剤補充群(400mg/ 月)と低用量静注鉄剤補充群(0-400mg/ 月)の 2 群間で,平均観察期間 2.1 年間にわたり,非致死的心筋梗塞,非致死的脳梗塞,心不全に伴う入院,死亡,ESA の使用量の変化を比較している。

本試験では,高用量静注鉄剤投与群は死亡や非致死的心筋梗塞のリスクは低く,ESA 使用量は有意に低かったことを示している。本研究の結果からも高用量の静注鉄剤の有効性が示唆される。

一方で,これら研究においていくつかの問題点も指摘されている。

最も大きな懸念事項はその観察期間が短い点である。

経静脈的に短時間に高用量投与された鉄の中で,造血系に利用される量は限定的であり,投与された多くの鉄は,様々な組織や臓器に偏在化・蓄積し,細胞や組織に障害を与える可能性が懸念される。

これら鉄の沈着が臨床的な有害事象や生命予後に影響を与えるには時間がかかり,短期間の観察で安全性を評価するのは困難である。

前項でも述べた通り,CKD 患者においても鉄過剰状態にある患者は予後が不良であることが示されている(表Ⅲ-2-i-1 上画像)。

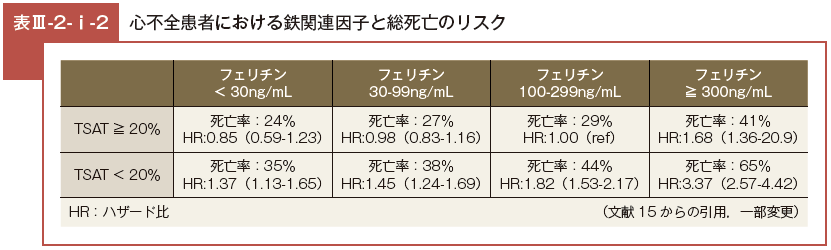

また,4,422 人の心不全患者を対象とし 9 年間蓄積されたレジストリーにおける解析でも,CKD 患者と同様に,鉄過剰(フェリチン 300ng/mL 以上かつ TSAT 20% 以上)と機能性鉄欠乏( フェリチン 300ng/mL 以上かつ TSAT 20% 未満, またはフェリチン 100-299ng/mL かつ TSAT 20% 未満)を伴う患者群の死亡リスクが高いことが示されている(表Ⅲ-2-i-2)15)。

高用量の静注鉄補充は,一時的な貧血改善効果や心不全症状の改善が期待できるものの,長期間にわたり繰り返せば鉄過剰に至るリスクが高いため,投与に際してはフェリチンや TSAT を確認し,その必要性を判断すべきである。

高用量の静注鉄補充の安全性は,さらに長期間観察された試験による検証が求められている。