新規に登場した鉄剤の特徴

長い間,本邦においては新しい鉄剤が臨床の場に登場してこなかったが,ここ数年で複数の薬剤が承認され,実際の臨床の場でも使用できるようになっている。

1.新規経口鉄剤 クエン酸第二鉄水和 物 ferric citrate hydrate(FC)

ク エ ン 酸 第 二 鉄 水 和 物 製 剤(ferric citrate hydrate: FC)は,新たに登場した経口鉄剤である。

1 日 1 回 500mg を食直後に経口投与し,最高用量は 1 回 500mg を 1 日 2 回まで投与できる。

含まれる鉄の量は 250mg 錠で約 60mg となっている。

本邦の鉄欠乏性貧血患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験において,7 週間投与後の平均ヘモグロビン値変化量の評価にて,クエン酸第一鉄製剤と比較して非劣性であることが証明された。

経口鉄剤服用時に高頻度で認められる嘔気に関しては,FC 投与群のほうが発現が少なかったことが報告されている2)。

また,最長 24 週間投与した際の鉄補充効果および安全性を検討する臨床試験も行われ,FC は長期間にわたって安全かつ確実に鉄補充を行えることも報告されており,今後の臨床への寄与が期待されている3)。

2.新規静注鉄剤 カルボキシマルトース第二 鉄 ferric carboxymaltose(FCM)

FCM は,本邦では週に 1 度,1 回 500mg での投与が認められている新規の静注鉄剤である。

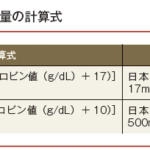

総投与鉄量は,患者のヘモグロビン値と体重により添付文書の簡易早見表で定められており,治療終了までの投与量上限は 1500mg である。

過多月経を伴う日本人鉄欠乏性貧血患者を対象に行われた第Ⅲ相試験では,投与開始 12 週後までのヘモグロビン最大変化量の評価で,含糖酸化鉄に対する非劣性が証明されている5)。

FCM 投与群では,血清フェリチンの平均値が投与開始 2 週時に一過性の高値を示したが,その後徐々に低下して基準範囲内に落ち着き,高値を示した時期にも特に有害と考えられる臨床症状は認められず,安全性には問題ないと判断されている。

3.新規静注鉄剤 デルイソマルトース第二 鉄 ferric derisomaltose(FDI)

FDI は,1 回に 1000mg( 体重 50kg 未満の場合は 20mg/kg)まで投与可能な静注鉄剤として新規に登場した薬剤である。

総投与鉄量は,患者のヘモグロビン値と体重により簡易早見表で定められており,治療終了時までの投与量上限は 2000mg である。

過多月経による日本人鉄欠乏性貧血患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験では,投与開始 12 週後までのヘモグロビン最大変化量の評価で,含糖酸化鉄に対する非劣性が証明されている7)8)。

FCM と同様,投与早期に血清フェリチン値が基準範囲を超える高値を示したが,特に有害と思われる事象の発現はなく,その後自然に低減しており,安全性には問題ないと判断されている。

鉄剤による治療効果

経口鉄剤では,投与開始後,数日で網赤血球の増加が認められ,2 週間で最高に達する。

網赤血球数は,鉄が補充されたことにより骨髄で赤血球造血が活発になったことを示す指標であり,治療の有効性を判断するのに有用である。

ヘモグロビン値は通常だと 6 〜 8 週で正常化することが多い。血清フェリチン値は,ヘモグロビン値が上昇してから,徐々に上昇してくる。

鉄剤投与中止の時期は,貧血が治癒し,かつ,血清フェリチン値が正常化したときである1)。

体内に入った鉄は,まずは造血回復に利用されるが,徐々に余剰の鉄ができてくると体内に貯蔵鉄として蓄えられ,血清フェリチン値が上昇してくるので,それが正常化するまでは,しっかりと鉄を補い続けるべきである。

ただ一方で,数カ月間服用し続けても血清フェリチン値が正常にならない例も多く経験される。

これは,経口鉄剤による鉄の補充スピードに比較して,出血など鉄の損失スピードが相対的に速い患者と考えられ,必然的に鉄欠乏性貧血再発リスクが高い状況が続くわけであり,このような場合には静注投与に切り替えることも検討しなくてはならない。

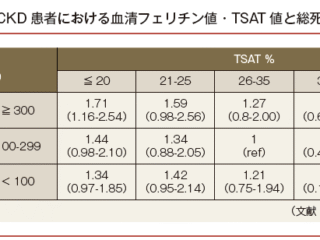

一方,静注鉄剤,特に 1 回投与量が多い FCM やFDI では,血清フェリチン値の動きが経口鉄剤とは大きく異なる。

これらの薬剤投与後 1 〜 4 週程度では,正常上限を上回る程度(400 〜 500ng/mL 程度まで)の血清フェリチン値上昇を認めるが,この上昇は一過性であり,その後自然に低減してくる。

この時期の血清フェリチン値は体内の貯蔵鉄量を正確に反映していないと考えられるため,慌てずに,その後の血清フェリチン値をモニタリングしていけばよい。

なお,鉄欠乏性貧血による各種の自覚症状は,鉄剤投与によって急速に改善する。

倦怠感,集中力がないなどの不定愁訴は,ヘモグロビン値の増加に先立って改善することがある。

症状の軽快は重要であるが,症状が軽快しても鉄剤投与をすぐに止めることがないよう予め患者に伝えておくのがよい。

鉄剤が効かないとき

鉄剤の内服でヘモグロビン値の増加が認められない場合には,

①服用し忘れなどで処方通りに服用していない場合,

②消化器症状などで鉄剤を処方通りに服用できていない場合,

③経口鉄剤では喪失される鉄を補いきれていない場合,

④鉄が十分に吸収されていない場合,

が想定されるが,②③④の場合には静注療法への切り替えも検討する。

④については,最近,経口鉄剤内服が奏効しない鉄剤不応性鉄欠乏性貧血の原因の一つとしてピロリ菌(Helicobacter pylori)の関与が挙げられている。

ピロリ菌による萎縮性胃炎と無酸症が鉄欠乏を起こすことが示唆されており,ピロリ菌の除菌で貧血が改善する場合もある。

また,TMPRSS6 遺伝子変異(Matriptase-2 蛋白異常)により,経口鉄剤は無効だが静注鉄剤に反応する鉄欠乏性貧血の存在も明らかにされている。

加えて,

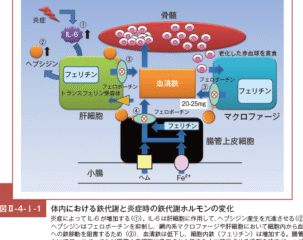

⑤慢性炎症(慢性疾患)に伴う貧血 anemia of chronic disease(ACD)を鉄欠乏性貧血と誤診している場合,

⑥鉄欠乏性貧血と ACD を合併した症例である可能性,

も考える必要がある。また,

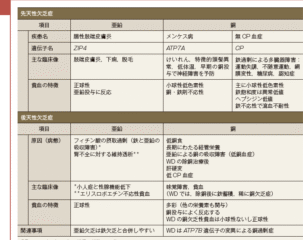

⑦鉄欠乏性貧血や ACD ではない稀な小球性貧血の可能性も考える必要がある。

例としては,サラセミアは鉄欠乏性貧血と同様に MCV 低値を呈し,日本ではほとんど存在しないと考えられていたが,予想以上に隠れた症例が存在することも判明してきており,鑑別診断として念頭に置く必要がある。

さらに,頻度的には非常に稀になるが,上述の TMPRSS6 だけではなく,5’-aminolevulinate synthase 2(ALAS2)や DMT1 遺伝子変異に基づく貧血も小球性貧血を呈するため,遺伝子解析も必要となり得る。

そのため,しっかり経口鉄剤が服用できても,また,静注鉄剤を投与しても,治療効果が不十分と考えられる場合には,血液内科への紹介を検討していただきたい。