静注鉄剤による治療

経口鉄剤は,嘔気・嘔吐などの消化器症状のため内服困難な場合がある。

また,例えば炎症性腸疾患などで経口鉄剤そのものが腸管病変に悪影響を及ぼしてしまうため使用できないこともある。

さらに,経口鉄剤では鉄の補充量が少なく貧血の改善が臨床的に間に合わない症例も多く経験される。

そのような場合には,静注鉄剤によって迅速に鉄を補充する治療が行われてきた。

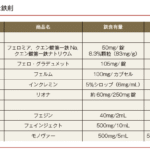

本邦では,これまで臨床の場で使用可能であった静注鉄剤は含糖酸化鉄のみであり,1 日当たりの投与量は 40 〜 120mg に限定されていたため,確実な鉄の補充のためには頻回の投与が必要であった。

特に外来診療では通院・血管穿刺回数が多くなり,患者・医療機関側のどちらにも負担となっていた。

2020 年9 月から本邦でも,新規の静注鉄剤として,1 回により多くの鉄を投与することが可能なカルボキシマルトース第二鉄(ferric carboxymaltose: FCM)が新たに臨床で使用可能になった4)–6)。

さらに 2023 年 3 月から,同じく新規の高用量静注鉄剤と し て デ ル イ ソ マ ル ト ー ス 第 二 鉄(ferricderisomaltose: FDI) も使用可能になった7)-10)。

どちらの薬剤も,今後,幅広く臨床現場で利用され,鉄欠乏性貧血の治療に大きく寄与することが期待される。

FCM や FDI は,鉄欠乏性貧血を改善させることに加え,最近,心不全患者における効果も注目されている。

海外で複数の臨床試験が行われており,各々対象となる患者群や鉄剤投与方法,観察期間などが異なるが,心不全かつ鉄欠乏を合併している患者に対する FCM や FDI の投与は,鉄欠乏を改善させ,入院回数や心血管イベントによる死亡を減少させることが示されてきている11)12)。

注意すべきなのは,これらの臨床試験の対象となっている患者にはヘモグロビン値が低くない,つまり鉄欠乏性貧血にまでは至っていない鉄欠乏患者が含まれる点である。

静注鉄剤の本邦での適応症が鉄欠乏性貧血であるため,こういった患者に実際にすぐに臨床応用できるわけではないことには注意が必要である。

【静注鉄剤使用上の注意】

静注鉄剤は経口鉄剤とは異なる注意点が出てくる。

まず,鉄剤の静注ではアレルギー症状のリスクがあり,頻度的には稀であるがアナフィラキシーショックを起こすこともあるため,その点は常に念頭に置く必要がある。

従来用いられている含糖酸化鉄は,生理食塩水など電解質を含む溶液で希釈しないことにも注意する。

また,経口鉄剤では,ある程度鉄不足が改善してくると必要以上には吸収されなくなるため鉄過剰に陥るリスクは少ないが,静注鉄剤は直接血液中に入るため,投与した鉄分が全て体内に入ることになる。

我々の体内には鉄の能動的排泄機構がないため,必要以上に投与すると医原性鉄過剰症を引き起こしてしまい,最悪の場合,鉄過剰による臓器障害を引き起こす可能性もあるので,過剰投与は厳に慎まなければならない。

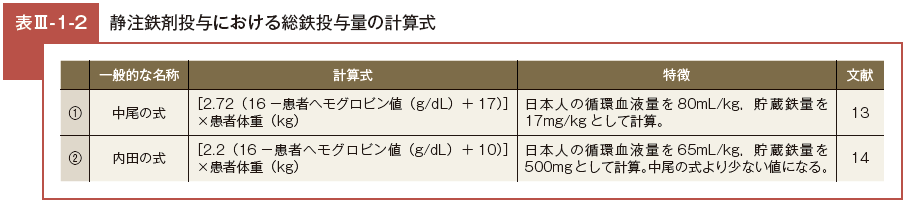

そのため,治療開始前に必要となる総鉄投与量を把握しておく必要がある。算出するための計算式としては,表Ⅲ-1-2 のようなものがある13)14)。

ただ,新規に登場した FCM や FDI では,投与すべき総鉄量を患者の体重とヘモグロビン値から決定する表が各添付文書に記載されており,これに則って投与を行うことが決められている。

また,これまであまり注目されてこなかったが,静注鉄剤では血清リン値の低下にも注意する必要がある。

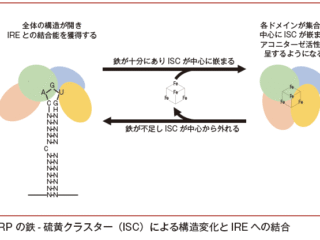

静注鉄剤が負荷されると, 骨細胞から fibroblast growth factor 23(FGF23)と呼ばれる因子が放出され,尿細管でのリン再吸収および消化管からのリン吸収を抑制することで,低リン血症が惹起されると考えられており,血清リン値への注意が必要である。

鉄剤の静注投与においては,血管外漏出にも十分に留意する必要がある。

血管外漏出を起こすと,穿刺部位周辺だけではなく場合によってはかなりの広範囲に至るまで,褐色調の色素沈着を呈してしまう。

特に,若年女性では,美容上の大きな問題ともなり得るため,痛みや腫れを感じたらすぐに声をかけてもらう,点滴側の手でスマートフォンの操作を行わないなどの説明を予め行っておくとよい。

なお,FCM と FDI については,使用する場合の保険診療上の留意点として,

①経口鉄剤の投与が困難または不適当な場合に限り使用すること,

②原則としてヘモグロビン値が 8.0g/dL 未満の患者に投与することとし,ヘモグロビン値が 8.0g/dL 以上の場合は,手術前,分娩に伴う大量出血(FDI のみ)等早期に高用量の鉄補充が必要であって,含糖酸化鉄による治療で対応できない患者にのみ投与すること,と記載されている。