1 鉄剤の臨床効果と使用上の注意

治療方針

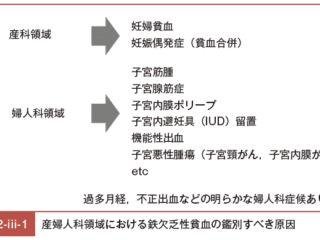

鉄欠乏性貧血を起こす背景には,出血などの体内貯蔵鉄減少を引き起こす原因が必ずあり,これを検索して処置することが根本的治療になるが,同時に,不足してしまった鉄を補うことも重要な治療戦略になる。

鉄剤による治療を開始する前には,確実な診断が必須である。ヘモグロビン値が低く,平均赤血球容積(mean corpuscular volume: MCV) が低値で,血清鉄が低値だけでなく,血清フェリチン値が低値となっていることまで確認してから,鉄剤投与を開始すべきである。

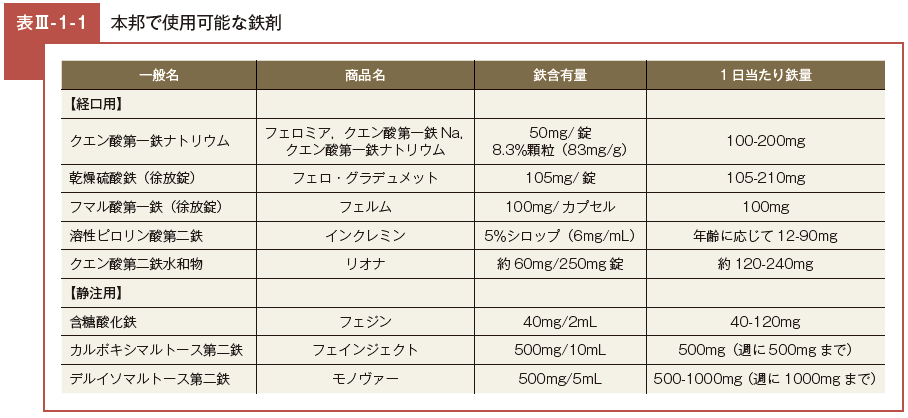

鉄剤の投与方法には,経口投与と静注投与の 2 つがある。本邦では表Ⅲ-1-1 に示すような各種鉄剤が臨床の場で使用可能となっているが,基本的にはまず,経口鉄剤の投与を第一選択として検討する。

なお,鉄剤投与が奏効することが多いため,高度 の鉄欠乏性貧血であっても赤血球輸血は多くの場合回避できる1)。

鉄剤による治療開始前に説明しておくべき事項

鉄剤による治療開始前には,下記の点を分かりやすく患者に説明し,同意を得る。

十分な理解が得られていないと,治療が中途半端に終わってしまい,再び鉄欠乏性貧血が悪化する場合もあるので,治療開始前の説明は重要であることを認識する。

①検査結果と鉄欠乏性貧血との診断の根拠

②鉄欠乏性貧血の原因と行うべき対策(内視鏡検査や婦人科的検査など必要となる追加検査)

③治療法の選択(経口,静注)

④貧血の回復に要する日数,通院する回数や受診間隔の見込み

⑤鉄剤治療による副反応

⑥治療終了後の再発の可能性,治療中止後の経過観察(血液検査)の必要性

経口鉄剤による治療

経口鉄剤のほとんどは,かなり以前から臨床の場で用いられているものである。

基本的にはクエン酸第一鉄,フマル酸第一鉄,乾燥硫酸鉄といった経口鉄剤が第一選択として,これまで広く使用されてきた。

しかし,これらの経口鉄剤は,悪心・嘔吐,腹痛などの消化器症状が高頻度で出現し,残念ながら長期間にわたる服用継続が難しい場合も多い。

こうした消化器症状に対しては,服用時間を日中から就寝前にずらす,基本的には小児用製剤であるが溶性ピロリン酸第二鉄を用いて少量ずつの投与を行う,などの工夫もあるが,実臨床上は対応が難しい場合も多い。

本邦においては長い間,経口鉄剤には新規の製剤の登場がなかったが,最近,クエン酸第二鉄水和物(ferric citrate hydrate: FC)が実臨床の場で使用可能になった2)3)。

この薬剤は,従来の経口鉄剤に比較して悪心・嘔吐が有意に少ないことが臨床試験で示されており,期待・注目されている。

消化管からの鉄の吸収は,様々な物質に影響されることも知られている。ビタミンC は鉄を還元型とするのを助け,鉄吸収を増加させる方向に機能する。

逆に,鉄吸収阻害をきたすものとしては,日本茶や紅茶に含まれるタンニン酸,炭酸マグネシウム,胃酸分泌抑制薬(H2 受容体拮抗薬,プロトンポンプ阻害薬),テトラサイクリン,ある種のセフェム系抗生剤が知られており,確認が必要である。

タンニンは鉄と複合物を形成し食物中の鉄の吸収を低下させるが,経口鉄剤が含んでいる鉄量は多いため,お茶で徐放性鉄剤を服用してもヘモグロビン値の増加に影響はないとされる。

その他の薬剤も鉄の吸収効率だけを考えて休薬する必要まではないことがほとんどであるが,できれば同時内服を避ける。

しかしながら,しっかりと経口鉄剤を内服しているにもかかわらず鉄欠乏性貧血の改善が思わしくない場合は,併用薬剤の影響も念頭に置く必要がある。

【経口鉄剤使用上の注意】

経口鉄剤を服用すると,便が黒くなることがあるため,予め患者に説明しておいたほうがよい。

また,副作用として悪心,嘔吐,便秘,腹部不快感,腹痛,下痢などの消化器症状が認められることがあるため,過度に怖れを抱かせないよう注意しながら予め説明しておく。

副作用が強ければ,服用時間を変更するなどの工夫をしてみることは有用であるが,どうしても服用できなければ静注鉄剤という選択肢があることも伝えておく。

経口鉄剤が奏効して鉄欠乏性貧血が改善してくるまでには少し期間を要するため,服薬を辛抱強く継続しなければならないこともよく説明する。

貧血が改善し貯蔵鉄まで補充するには長期間にわたる内服が必要であるが,実際には多くの患者が十分な期間服用を続けられているわけではなく,途中で中断してしまっている例も多い。

したがって,貧血改善効果が認められないときや,一度貧血が改善しても再び貧血になってしまう場合には,内服状況の詳細な確認を行うことが重要である。

なお,潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患では経口鉄剤そのものが腸管病変に悪影響を及 ぼしてしまう可能性があるため,基本的には経口鉄剤を使用せず,静注鉄剤を初めから選択してもよい。

なお,ウイルス性肝炎・肝硬変では鉄が病態に悪影響を及ぼす可能性があるため,基本的には鉄剤を投与しない。