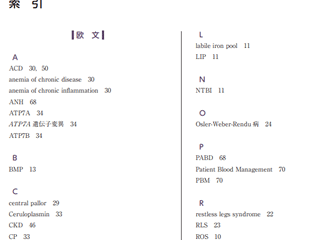

図Ⅱ-1-1 に女性の年代別 MCV(平均赤血球容積)の値を示すが,30 〜 40 歳台では 80fL 未満の比率が増加を示している。

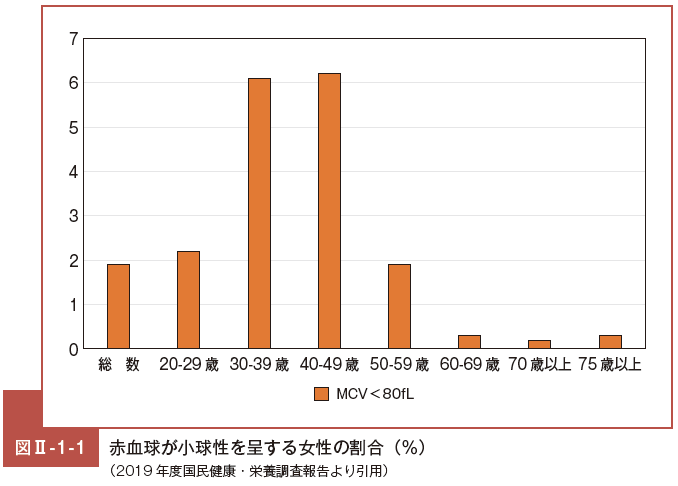

また,図Ⅱ-1-2 に総鉄結合能(total iron-binding capacity: TIBC)の疫学調査結果を示すが,女性全体で TIBC が 400μg/dL 以上を呈するのは約12% であり,30〜40 歳台女性では約 25 〜 30% まで増加している。

一方,男性で TIBC 400μg/dL 以上を呈するのは,いずれの世代でも0〜10%に留まる。これらの結果から,30 〜40 歳台女性では鉄欠乏が主な貧血の原因であることがうかがえる。

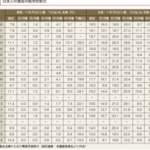

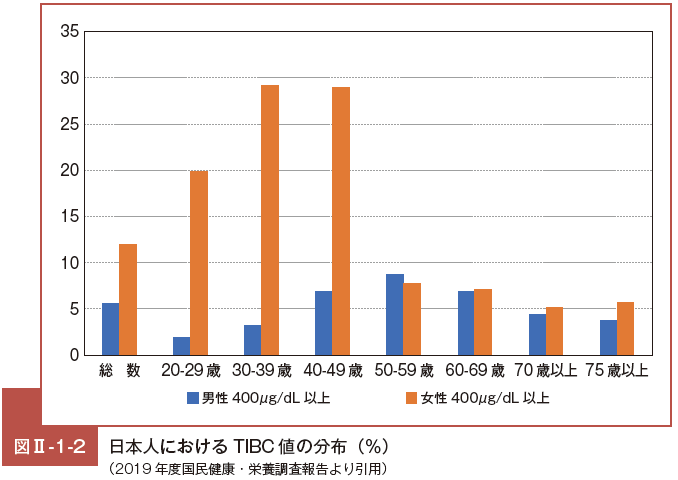

近年の『国民健康・栄養調査報告』では,血清フェリチン値の調査がなされていないため,2009年度に行われた血清フェリチン値の調査の結果を,血清フェリチンのカットオフ値を 15ng/mL未満として解析した結果を示す(図Ⅱ-1-3)5)。

20〜40代女性では血清フェリチン値15ng/mL未満が40%以上を呈し,70代以上の女性では約 12% に低下していた。

男性で血清フェリチン値 15ng/mL 未満を呈するのは,いずれの世代でも 0 〜 5% に留まる(図Ⅱ-1- 3)。

このことは,2009年度では,20〜40代の女性の約40%が鉄欠乏状態にあったことを示している。

表Ⅱ-1-2および図Ⅱ-1-1のデータから2019年度では20歳台の女性の鉄欠乏状態は改善傾向にあることがうかがえる。

なお,70歳台以上では,MCV,TIBCおよび血清フェリチン値の結果からは鉄欠乏以外の貧血の原因が推定されるが,心疾患や腎疾患を伴う場合には,血清フェリチン値が高めに出る場合もあり,結果の解釈には慎重を要する6)7)。

ヘモグロビン値,血清フェリチン値などを組み合わせた鉄欠乏,鉄欠乏性貧血の調査は,世界各地で行われている8)。

世界的には,鉄欠乏の頻度は,発展途上国が30〜70%であるのに対し,先進国では食品への鉄の添加などといった種々の対応がとられ,20% を切ったことが報告されている9)。

WHOガイドライン 2008 によると10),先進国の平均的貧血の頻度は,15〜59歳の男性で 4.3%,女性で10.3%,開発途上国の男性は30.0%,女性で42.3%であり,公衆衛生上の意味づけとして,貧血の頻度が 4.9% 以下は正常,5.0 〜 19.9% は軽度問題,20.0〜39.9%が中等度問題,40% 以上を重度の問題ありとしている。

すなわち,わが国の女性の貧血の頻度は開発国の中では比較的高率であり,「軽度〜中等度問題あり」にあてはまる。