領域別鉄剤使用法>v.スポーツ医学(1)

スポーツにおける鉄欠乏の成因

アスリートにおける鉄欠乏発症の要因としては,食事による鉄摂取量の不足,大量の発汗に伴う鉄の喪失,消化管における出血などが挙げられる1)-3)。

また,アスリートが鉄欠乏を生じるメカニズムとして,ヘプシジンの関連が指摘されている。

ヘプシジンは,運動によっても分泌が増加する。

また, その分泌には炎症性サイトカインである Interleukin-6(IL-6)が関与している。

運動によって筋収縮が繰り返されると IL-6 の産生が亢進する。産生された IL-6 は,運動 3 時間後に肝臓でのヘプシジン産生を促進し,鉄の吸収を阻害する。

この一連の流れが繰り返されることにより,鉄欠乏が生じる4)。

運動は持久的有酸素運動であるエアロビック運動と無酸素運動であるレジスタンス運動に分けられ,エアロビック運動による血中ヘプシジン濃度の上昇は IL-6 のように一過性でなく数時間継続することが報告されている5)。

一方,レジスタンス運動を行うアスリートで貧血の報告は少ない。

レジスタンス運動で貧血の報告が少ない要因の一つとして,アミノレブリン酸脱水酵素(δ-aminolevulinic acid dehydratase: ALAD)活性が挙げられる。

ALAD はヘモグロビンの材料であるヘム合成に関わる酵素である。

ヘムは全身で合成されるものの 75% は骨髄で合成されており,骨髄 ALAD 活性の亢進は血中ヘモグロビン濃度の上昇につながる。

骨髄 ALAD 活性はレジスタンス運動により亢進するものの,エアロビック運動では変化しない6)。

そのため,レジスタンス運動には鉄欠乏性貧血の予防・改善効果があると考えられている7)。

スポーツ競技者の鉄欠乏性貧血の状況

アスリートにみられる貧血のほとんどが鉄欠乏性貧血であり,その罹患率は一般人に比べて高いかというと一貫した結果が得られていない。

海外では,男女ともにスポーツ活動に伴う貧血の増加は認められていない。

そこで,日本人アスリートに絞ってみていくと,大学生アスリートを対象に行われた調査では鉄の摂取量が推奨量以下であっても貧血の選手がいなかったことが報告されている8)9)。

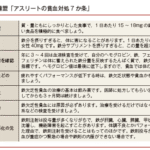

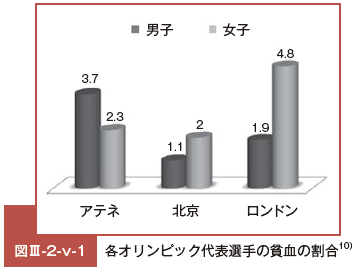

また,国立スポーツ科学センター(JISS)によりトップアスリートの貧血(男性 13.5g/dL 未満,女性 11.5g/dL 未満)の割合が報告され,18 歳以上では男性 5%,女性 13%, 18 歳未満では男性 5%,女性 15% と女性アスリートに多い傾向であった10)。

しかし,夏季オリンピック選手を大会別に比較すると,アテネオリンピック代表選手では男性アスリートの方が貧血の割合が高かった(図Ⅲ-2-v-1)。

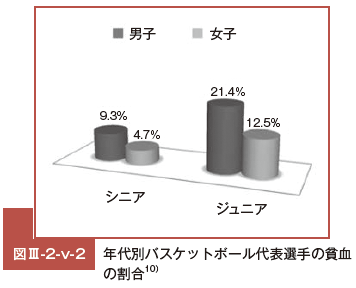

また,シニア選手とジュニア選手を比較するとジュニア選手の方が貧血の割合が多い種目があった(図Ⅲ-2-v-2)ことを報告しており,貧血が女性アスリートに多い疾患であると結論づけるよりも,性別また年齢に関係なく貧血はアスリートに起こりうるものとして捉えておく必要があることを指摘している10)。

page:59-60

目次ページへ

「鉄欠乏性貧血の診療指針」の記事に関する転載、商用利用についてはこちらのリンクをご確認ください