3 鉄欠乏性貧血の予防と栄養食事療法(1)

はじめに

鉄欠乏性貧血は栄養学的視点では栄養失調の表現型の一つと捉えられており,食事量の絶対的不足,すなわち毎日の食事量が乏しい状況の継続により貧血発症のリスクが高まる。

造血には鉄のほか,タンパク質やビタミン,ミネラルも必要であるため,サプリメント利用で鉄量が確保できたとしても発症リスクは十分に低減できない。

たとえば,日本人女子大学生に対する研究では,軽度の鉄欠乏に対し鉄サプリメントの摂取が有効であったが,鉄欠乏性貧血を有する場合は鉄サプリメント摂取だけでは効果がなく,食生活改善指導を併用してはじめて有意な鉄代謝改善が得られたと報告されている1)。

また,数多くの研究において,食事介入が鉄欠乏性貧血の予防や治療に有効であると評価されている2)。

鉄欠乏性貧血対策の栄養設計

鉄欠乏性貧血の栄養療法の基本は,鉄を含め,過不足ない栄養量,すなわち食事量の確保である。

栄養量の設定は,

①エネルギー量の設定,

②タンパク質量の設定,

③脂質と炭水化物量の設定・確認,

④鉄量の確認,

⑤その他ビタミン・ミネラル量の確認

の手順で行う。

①エネルギー量の設定:現体重を標準体重(身長(m)2 × 22)に近づけるエネルギー量を設定する。

現体重と標準体重が大きく違わなければ 30 〜 35kcal/kg 標準体重 /day を基本とする。

現体重と標準体重の乖離,つまり BMI 18.5 未満のような低栄養が疑われる場合は,現状の摂取エネルギー量を食事調査から把握しつつ,30 〜 35kcal/kg 標準体重 /day もしくはそれ以上に設定する。

十分な食事量が確保できているかは体重をモニターすることで確認できる。

食事量が明らかに増えているにもかかわらず体重増加が見込めない場合は,炎症など体内のエネルギー代謝亢進が濃厚であり,その原因を探索する。

また,慢性的な栄養不良状態である場合には,急激な栄養投与は避け,リフィーディング症候群の発症リスクを考慮し対応する。

②タンパク質量の設定:現状の体タンパクを維持するのであれば 1.0 〜 1.2g/kg 標準体重 /day,鉄欠乏や低栄養状態であれば 1.2 〜 1.5g/kg 標準体重/dayと高タンパクに設定する。

腎疾患などタンパク質摂取量を抑えるべき疾患を有する場合は,その病状に沿った基準に基づいて設定する(0.6 〜 1.0g/kg 標準体重 /day)3)。

③脂質と炭水化物量の設定・確認:脂質は総エネルギー量の 20 〜 30% に設定する。

エネルギー量を増やしたい場合は 30% 程度まで増やすとよい。

炭水化物は総エネルギー量からタンパク質と脂質のエネルギー量を差し引いた量で設定される。

一般的には総エネルギーの 50 〜 65% 程度である。

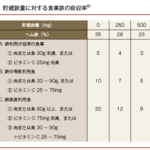

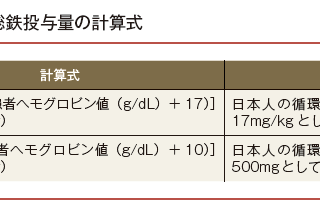

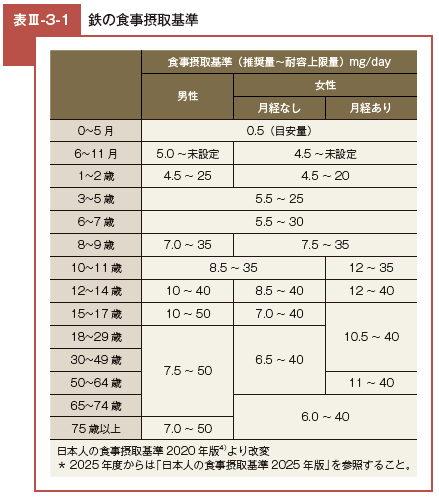

④鉄量の確認:厚労省が策定した「日本人の食事摂取基準」4)の推奨量〜耐容上限量の間で設定するが,鉄摂取量を増やす場合には目安として 13 〜 15mg/ day とし,可能な限り高く設定する。

鉄の食事摂取基準を表Ⅲ-3-1 に示す。

鉄の耐容上限量,つまり健康障害をもたらすリスクが低いとみなされる習慣的な摂取上限量が設定されているが,通常の食事だけではこの上限量を逸脱することはない。

後述のように鉄が多く含まれる食品を積極的に選択することで鉄摂取量を増やすことができるが,貧血や鉄欠乏症が認められて鉄サプリメントや強化食品を利用する場合には,「食事+サプリメント and/or 鉄強化食品」での鉄摂取量がこの耐容上限量を超えない範囲で食事計画を立てることが鉄則である。

特に,やむをえずサプリメントを複数摂取する場合には,合算して耐容上限量を超過していないか必ず確認すべきである。また, 鉄剤が処方される場合は通常100mg/day 以上処方されるので,食事中の数 mgの鉄にこだわらず,タンパク質や他の栄養素の確保を考慮する5)。

次に,栄養設計に見合う食事計画を立てる。

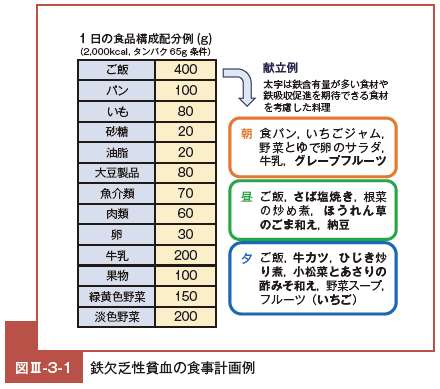

例として,図Ⅲ-3-1 に 1 日のエネルギー 2,000kcal,タンパク質 65g 条件での食品構成6),つまり栄養設定条件を満たすことができる食品の種類や量の目安を示す。

これを 3 食バランスよく配分し,献立を立てる。

献立の手順は,主食の種類(ごはん,パン,めん類),タンパク質供給源となる主菜(肉,魚,卵,大豆料理),各種ビタミン,ミネラル等の供給源となる副菜(野菜,きのこ,いも,海藻料理)1 〜 2品の順に決め,場合によって汁物や果物,乳製品を添える。

鉄量を増やすためには,主菜や副菜の食材選びを工夫して対応することになる。

加えて,対象者はそれぞれの背景や食を含めた生活習慣,食事を準備する力(生活力)等々が多彩であるが,これらをフォローする栄養カウンセリングの有用性が明示されており2),医療機関や地域栄養ケアステーションの管理栄養士と連携介入することも視野に入れたい。